親知らずとは

痛みに配慮した丁寧な

親知らずの抜歯

親知らずとは、大臼歯の中で最も後ろに位置する歯であり、第三大臼歯が正式な名称で、智歯とも呼ばれています。10代後半から20代後半にかけて生えてくることが多い歯です。

親知らずが周囲の組織を圧迫したり、汚れが溜まりやすく細菌が繁殖してしまうことによって痛みが生じることがあります。

当院の親知らず抜歯の特徴

1. 特殊な麻酔を使用

当院では虫歯の治療に使用する麻酔に加え、伝達麻酔という広範囲に効く麻酔を用いて抜歯します。

そのため、通常の麻酔に比べ痛みが出にくいです。

2. 侵襲の少ない抜歯

埋まっている親知らずの抜歯には切開や骨の切削が必要となっていきます。

当院ではなるべく小さな切開、なるべく少ない骨の切削にて抜歯します。

3. CTによる精査

親知らずの生え方はひとそれぞれです。神経や血管が近く、リスクが高い症例に関してはCTで精査することで、より安全に抜歯することができます。

親知らずと歯並び

親知らずの生えてくるスペースが十分にないと、倒れて埋まった状態になってしまいます。その場合、周囲の歯を押してしまうことによって全体的に歯並びが悪くなってしまうことがあります。

親知らずの痛みの原因

親知らずは歯茎が一部被っていたりすることで不潔になりやすく、歯茎の炎症を起こしやすい状態となってしまいます。炎症が周囲に広がると顔が腫れたり、口が開きにくくなったりすることがあります。

まずは、抗菌薬(化膿どめ)や消炎鎮痛薬(痛み止め)の投与、さらにはうがい薬などを併用して炎症を鎮めます。炎症が収まったのちに親知らずの抜歯を検討した方が良いでしょう。

親知らずによる症状

- 腫れ

- 痛み

- 喉が痛い

- 口が開きにくい

- 手前の歯が虫歯になる

- 手前の歯が揺れてくる

歯の治療が痛いのではないかと

不安に感じていませんか?

不安なお気持ちに寄り添いながら、できるだけ痛みに配慮した治療を行っています。

「痛みへの配慮」を

詳しく見る

親知らずの抜歯

“口腔外科の認定医”

による親知らずの抜歯

親知らずの抜歯の為に歯科医院を選択する際、口腔外科専門医等の資格がひとつの基準となります。

当院では、顎の中の神経血管に近接していて麻痺等のリスクがかなり高い、もしくは埋入深度が深すぎることにより全身麻酔での抜歯が好ましい場合は大学病院に紹介します。それ以外はすべて対応します。

なぜ口腔外科医の道を選んだのか

口腔外科は外科処置の手技はもちろん全身管理や薬剤などを学ぶことができます。歯科医師はお口の中だけでなく、全身を考えて治療ができなくてはいけないと考え、口腔外科に残ることに決めました。

また、当院に来て頂いた患者様になるべく、大きな病院に行って頂く手間を取らせないように、幅広い診療を目指しております。ただ、リスクの高い症例に関しては大きな病院としっかり連携を取りながら治療を進めていきます。リスク管理もしっかりできることが口腔外科を学んだ強みです。

抜歯の難易度

まっすぐに生えている場合

| 抜歯の 難易度 |

根っこが曲がっていたり、骨と癒着していない場合は容易に抜歯できます。 |

|---|---|

| 抜歯に かかる 時間 |

5~30分 |

横向きに生えている場合

| 抜歯の 難易度 |

根っこが曲がっていたり、骨と癒着していない場合は容易に抜歯できます。 |

|---|---|

| 抜歯に かかる 時間 |

5~30分 |

埋まっている場合

| 抜歯の 難易度 |

埋入深度によりますが、根っこが曲がっていたり、骨と癒着していない場合はそこまで難しくはありません。 |

|---|---|

| 抜歯に かかる 時間 |

30~60分 |

「抜歯をお勧めするケース」

炎症を繰り返していたり、周囲の歯への影響がある場合には抜歯をお勧めしています。

以下のような症状がある場合はお早めにご来院ください。

- 生えている親知らずが痛むもしくは埋まっている親知らずが痛む

- 親知らず周辺がときどき痛むが、数日で痛みが治まる

- 痛みはないが、親知らずが斜めに生えている

- 親知らずの隣の歯がむし歯になっている

- 親知らずの周辺の歯ぐきが腫れている

親知らずに炎症が起こってしまっている状態です。

痛みがある場合はまずは洗浄と抗生剤により炎症を抑えます。

炎症が悪化してしまうと大変になってしまうことも稀にありますので早めの来院をお勧めします。

慢性の炎症がある状態です。

炎症を繰り返してしまうと気付いたときには手前の歯が揺れてしまい、抜歯しなければならないなど周辺の歯に影響を及ぼしてしまいます。

基本的に炎症を起こしてしまった親知らずは抜歯をお勧めします。

痛みがなくても汚れが溜まりやすい状態のことがあります。

レントゲンや周囲の歯の状態によって、抜歯が必要か否か精査します。

抜歯しない場合にもしっかりと歯ブラシ指導などにより、今後炎症を起こりにくい状態をキープします。

親知らずの生え方により治療は異なります。

抜歯後に虫歯の治療をした方が良い場合と、抜かなくとも綺麗に治せる場合があります。

親知らずに炎症が起こってしまっている状態です。

痛みがある場合はまずは洗浄と抗生剤により炎症を抑えます。

炎症が悪化してしまうと大変になってしまうことも稀にありますので早めの来院をお勧めします。

「抜歯しなくて良いケース」

しっかり生えてかみ合わせに参加しており、清掃もしやすい状態であれば残すメリットが大きいと考えられます。

痛みへの配慮

麻酔について

始めに表面の麻酔をすることで針を刺す痛みを軽減します。また、虫歯の治療に使用する麻酔に加え、伝達麻酔という広範囲に効く麻酔を用いて抜歯します。そのため、通常の麻酔に比べ痛みが出にくいです。

抜歯後の注意点

- 処方された抗生物質、痛み止めを服用する

- 運動、飲酒等血流が良くなるようなことは再出血、痛みの原因となるため避ける

- 抜歯部位を冷やし過ぎてしまうと腫れが残ってしまうため気を付ける

- うがいをし過ぎてしまうとかさぶたがとれてしまい、痛みが続いてしまう可能性がある

抜歯後の腫れについて

腫れには個人差がありますが、抜歯後2~3日をピークに7日後には引くことが多いです。

治療の流れ

親知らずを抜歯する際の流れ

-

- レントゲン

- 親知らずの生え方や状態などを精査します。

-

- 説明

- リスクや抜歯の仕方などをお話しします。

-

- CT

- リスクが高い場合においてはCTにて3次元的に精査します。

全ての方が必要ではありません。

-

- 抜歯

- 症例によりますが、30分~1時間程度の時間を要します。

-

- 消毒

- 翌日に傷口のチェックと消毒に来て頂きます。

-

- 抜糸、消毒

- 縫った場合は抜いてから約1週間後に抜糸します。

親知らずでよくある質問

親知らずは8番目の歯で、

智歯や第3大臼歯と言われます。

親知らずが、他の健全な歯などに悪い影響を及ぼしてしまう場合は抜くことのをおすすめします。

現代人は顎が小さくなってきているため、親知らずが生えるスペースが少なくなってきていることが考えられます。

そのため、生えている途中段階で手前の歯に引っかかってしまい、きちんと生えない場合があります。

抜歯してしまえば再度生えることはありません。

大きく分けて2種類考えられます。

1つ目は虫歯による痛み、2つ目は周囲の歯茎の炎症によるものです。

痛みの原因によって治療も異なります。

親知らずは、痛みがなくても他の歯に悪影響を及ぼしている場合は抜いたほうが良いと思われます。

または、親知らずの生え方が横に生えていると歯並びを乱してしまう場合もあります。

他の歯に悪影響を及ぼしていなければ抜く必要はありません。ただ、症状が無くても手前の歯を虫歯にしてしまったり、周りの骨を溶かすことで歯周病の進行をさせてしまうなど、レントゲン検査等でしか診断できないケースもありますので、一度歯科医院での精査をおすすめします。

局所麻酔をしますので痛くはありません。

まず、表面麻酔を行い、注射をすることで痛みを緩和します。

当院では、広範囲に効く麻酔を行いますので通常の麻酔に比べると痛みは出にくいです。ただ、麻酔が効きにくい方もいらっしゃいますので、その場合にはお声かけ頂き、麻酔を追加致します。また、抜歯後の痛みに関しては痛み止めでコントロールしていきます。

親知らずの生え方や埋まり方で異なりますが、炎症反応で腫れが出ることが多いです。

腫れ自体は、抜いてから2~3日目がピークで、1週間程度で落ち着きます。場合によっては、顔面にアザができ、徐々に黄色となることがあります。アザは1週間程度で消失しますが、これらの反応は異常ではありません。

クリーニングによってお口の中の細菌を減らすことで、虫歯や炎症になりにくい環境作りをしていきます。

また、その方に合った清掃方法等をお話し、病院でのクリーニングとホームケアによって良い状態をキープしていきます。

悪影響を及ぼしている親知らずは早い段階での抜歯が望ましいと思われます。

年齢を重ねると、歯と骨との癒着などによって抜くのが大変になることが多いです。

①上の親知らず

上顎洞というお鼻の横にある空洞と親知らずが近接している場合があります。その場合には、抜いた後の鼻出血、上顎洞とお口の中が交通してしまい、細菌が入ってしまうなどの可能性があります。

感染が起きてしまった場合には抗生剤の内服が必要となります。もし、穴が開いてしまった場合でも、ほとんどが自然閉鎖します。しかしながら、穴が閉鎖しない場合は穴を閉鎖する手術が必要です。

②下の親知らず

下顎の骨の中には下顎管という神経と血管が通っています。親知らずが神経に近い場合、抜いた後に下唇や顎先の痺れが出る場合があります。

当院ではリスクの高いケースに関しては、抜歯前にCT撮影をして、親知らずと神経の位置関係を3次元的に把握することで安全に抜歯できるように配慮しております。また、精査の結果、あまりにもリスクが高いと判断した場合には、総合病院や大学病院の口腔外科に紹介させて頂きます。

風邪などで体調が悪いと抜歯後に感染しやすくなってしまいますので、体調管理を行っていただければ大丈夫です。

抜歯後は激しい運動や飲酒など血流が良くなることは避けてください。

また、感染予防のために抗生剤、痛みのコントロールのために鎮痛剤を処方しますので内服して頂きます。鎮痛剤は内服してすぐには効かないので麻酔の効果が持続している間に服用されると麻酔の効果が消える前に効き始め、痛みを感じることなくお過ごし頂けます。

激しいうがいはかさぶたが取れてしまい、ドライソケットという痛みが続いてしまう原因となりますのでお気をつけ下さい。

矯正治療を受ける場合は抜いたほうが良いこともあります。

矯正治療を終えた後に、親知らずが横に向かって生えてくると、歯並びが乱れてしまうことがあります。そういった場合は、親知らずを抜いた方が良いと言えます。矯正担当医とご相談ください。

生え方や親知らずの形等で異なりますが、30分~1時間程度です。

リスクが低い親知らずに関しては当日に抜歯できる場合があります。

レントゲン所見等でリスクが低い場合には抜ける可能性があります。しかし、リスクが高い親知らずの抜歯は精査を行い、しっかりと事前の準備をしてから抜歯します。痛みや腫れの症状が出ている場合には、そのまま抜いてしまうと炎症が悪化してしまうため、まず炎症を落ち着かせてから抜歯します。

左右の親知らずを一度に抜歯することはできません。

痛みや腫れの症状が強く出た場合に食事をすることができなくなってしまうので、基本的に同日の抜歯は行っておりません。ただし、症例によっては、上下2本の抜歯を同日に行うことはあります。

もともと持病がある方や親知らずが神経血管に近いなどリスクが高い場合には大学病院や総合病院の口腔外科を紹介させて頂くこともあります。

よくうがいをしてください。

無理やり楊枝や歯ブラシで取ろうとすると、歯茎を傷つけ、細菌が入ってしまうことがありますので避けてください。うがいで取れない場合は来院して頂ければ、洗浄致します。

親知らず抜歯の症例

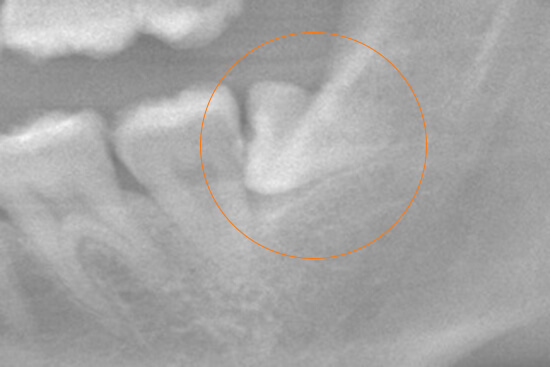

case.1

抜歯前

抜歯後

case.2

抜歯前

抜歯後

| 主訴 | 親知らずの痛み |

|---|---|

| 治療期間 | 1週間 |

| 治療内容 | 抜歯 |

| 治療のリスク | 腫れ、痛み、出血、神経症状 |

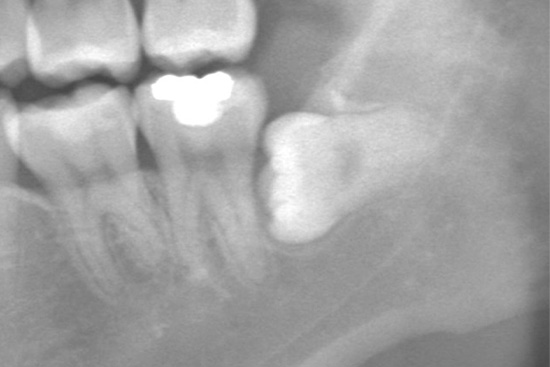

case.3

抜歯前

抜歯後

| 主訴 | 親しらずが気になる |

|---|---|

| 治療期間 | 1週間 |

| 治療内容 | 抜歯 |

関連するページ

「親知らず抜歯の症例」を

詳しく見る

このページの著者

三軒茶屋マーレ歯科 院長

多田 海人 (ただ かいと)

所属学会・専門認定

- ・日本口腔外科学会 認定医 取得

- ・顎咬合学会 かみ合わせ認定医 取得

この度、三軒茶屋にて、三軒茶屋マーレ歯科を開院することとなりましたので、謹んでご挨拶申し上げます。

当院では『痛みの少ない丁寧な治療』『丁寧な説明を重視』しております。患者様はそれぞれ違う価値観を持ち、求めているものも違うため個人に合った最終ゴールがあるかと思います。

そのため当院では、様々な治療を提案させて頂き、メリットデメリットを理解して頂いた上で患者様に一番合った治療法を一緒に見つけて行きたいと思っております。また、お口のなかを虫歯だけ、歯周病だけというような部分的に見ていくのではなく包括的に診察することで、より健康的な口腔内環境を作っていきたいと考えております。

そして、院内では滅菌レベルを最高のものにすることで安心して清潔な治療を受けて頂ける環境作りをしております。なにかお困りなこと、気になること等ありましたらお気軽にご相談下さい。